事先做好——纳皮尔的算筹和对数的共同逻辑

仍然是写给科博馆的,器象 | 事先做好——纳皮尔的算筹和对数的共同逻辑。 约翰•纳皮尔(John Napier,1550-1617)出生于苏格兰的名门望族,他继承了家族的财富,经营着自己的城堡和庄园。他以研究的态度来打理他的土地,对肥料等问题做了实验和分析。他也是一个虔诚的新教徒,为了反击天主教,他积极介入当时的宗教争论,并撰写了颇有影响的神学著作。他也是一个巫师,他精心喂养了通灵的黑公鸡,并且出 …

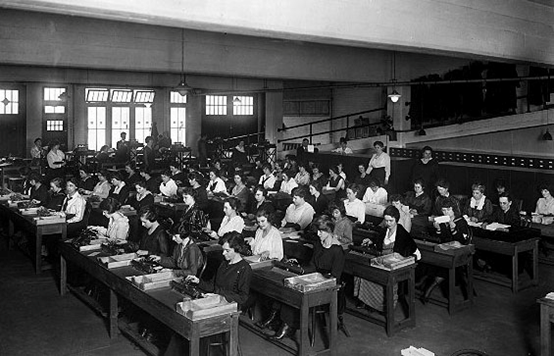

谁是“计算者”?——从Computer和Calculator的关系说起。

这是我们科博馆的约稿,读展 | 胡翌霖:“计算者”之名——从Computer和Calculator的关系说起。我投稿时起的这个标题,后来我说标题不如换成“谁是计算者”,不过发出来还是原题,也差不多。 我们现在把“计算机”和“计算器”区别开来,前者对应于英文Computer,指通用电子计算机,而后者对应于英文Calculator,指的一般是专门用于算术计算的小巧工具。回溯回去,我们也把帕斯卡的加法器 …

参加邺架轩读书沙龙与吴老师对谈

感谢王巍老师和吴老师,我和吴老师搞了这次对谈,感觉就像是吴老师检查作业似的。对谈过程我感觉还是不错的,其中涉及的一些编史学观念方面的问题,我有机会还要展开来写。 以下转载由沙龙官方录入整理的文字稿,让我进行了一些修订,但并不保证准确。如需转载请和文素THU联系。 主持人王巍: 各位来宾、老师、同学,大家晚上好! 我是清华大学国家大学生文化素养教育基地常务副主任王巍。非常欢迎大家参加今天晚上的邺架轩 …

“区块链的技术史与技术哲学研究”获国家社科基金立项

常有币圈网友希望我再写点相关文章,这下好了,后两年我真要回来写区块链了。 我申报的社科基金荣幸中标,“区块链的技术史与技术哲学研究”,这是我学术方向和区块链领域的结合。 本来想把申报书的主体直接贴出来,不过有同事提醒,社科基金结项时需要查重,尽量不要在期刊和出版物之外发表太多相关内容,所以我先写了一个简短的提要,以后相关文章也会在发表之后再贴出。 这个课题我自己的两个学生都不感兴趣,我将招募其他感 …

“基础科学”何种意义上是“卡脖子”之因?

之前的那个采访稿,我贴的“原稿”其实也不是原始稿,“基础理论研究”的部分是在记者的提示之下才加上的。我本人对于“卡脖子的原因是基础研究薄弱”这个命题,其实是持有保留意见的。 当然, 我愿意部分支持这一说法,首先是因为这种“鼓励自由探索和充分的交流辩论”的官方提法确实难得。其次,在一定的意义上,这种提法是对的。 但我们看到了许多完全错误的倾向,比如有人觉得要挣脱以“芯片”为代表的当下困境,就应该去大 …

数字货币是美丽的吗?——《新货币战争》书评

发表于《中国科学报》 (2020-09-24 第7版 书评。这本书其实不咋地,粗看还以为会讲比特币,结果主题其实是数字支付,比特币就是一笔带过讲了下,而且是带有阴谋论的讲法。说实话,对于这样一个完全透明的开源项目,你也会谈阴谋论,说明你这个智商肯定是有点问题的。 我仍然会写书评,一方面是约稿,另一方面也是由于,哪怕夹带阴谋论,这本书所要关注的问题不是假的。我在技术哲学导论课最后也讲到(介绍温纳), …

关于科学和技术问题接受中国纪检监察报采访

发表出来的文稿见这里:http://www.jjjcb.cn/content/2020-09/24/content_95300.htm 发表稿中对我的表达有非常多的改动,不过这些改动也是经过我审阅同意的,这算是必要的妥协吧。我当然有更独立的思想,但在和官媒打交道时,也愿意求同存异,借机会稍微传递两句我想说的话。 很显然,采访者希望把“卡脖子”问题的原因定位于“基础科学”方面的薄弱。这一点我也同意, …

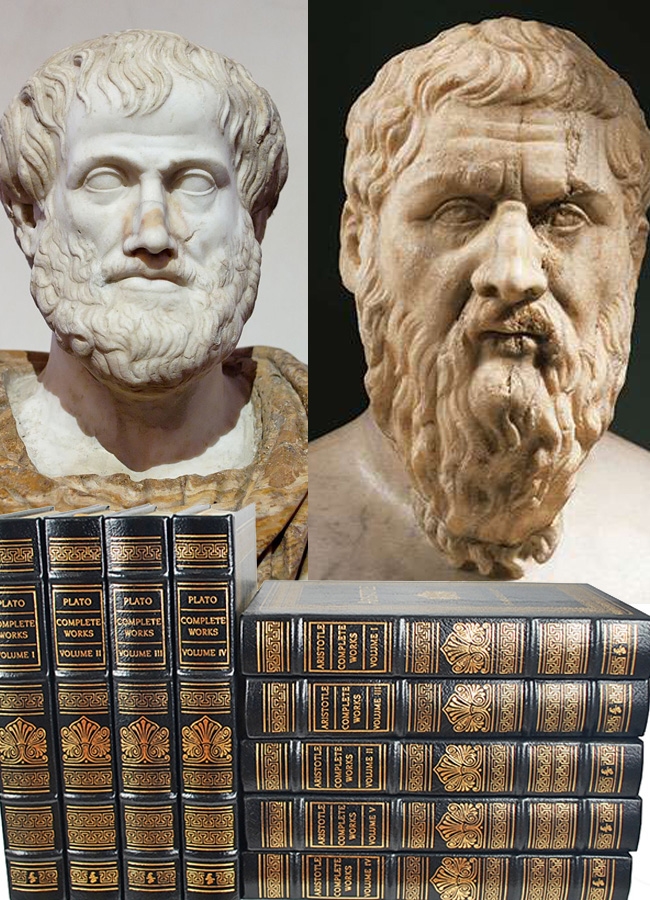

课程方案:科学哲学及原著研读

“科学哲学名著选读”是我来清华后负责的第一门课,面向科学史系的研究生新生。 当时科学史系还没几个老师,科学哲学总该有人上,自然就派我负责这门课了。 我自己的研究偏向技术史与技术哲学,正统科学哲学虽然也大致熟悉,但不算专长。 但在我看来,正统的科学哲学肯定是要学的,绕不过去。所谓正统的科学哲学,我指的是发端于逻辑经验主义,兴盛于英美分析哲学的一套学术脉络,就“科学哲学”这个主题来讲,这条线最经典、最 …

合写论文的署名规则

吴老师发表的论文和著作几乎都是唯一作者,从来不和学生合写论文,我当然有样学样,一般情况下都倾向于独立写作,同时也鼓励学生自主研究,不怎么考虑共同署名的事情。 不过我当然也不是顽固不化,处于种种原因,最近我开始尝试与学生合写论文了。但这不是一个随意和盲目的事情,为什么需要合著,什么情况下可以署名,谁该署第一作者谁第二作者,这些问题都不能随便。 学术界对作者署名有一些默会的共识,但并没有非常明确的规则 …

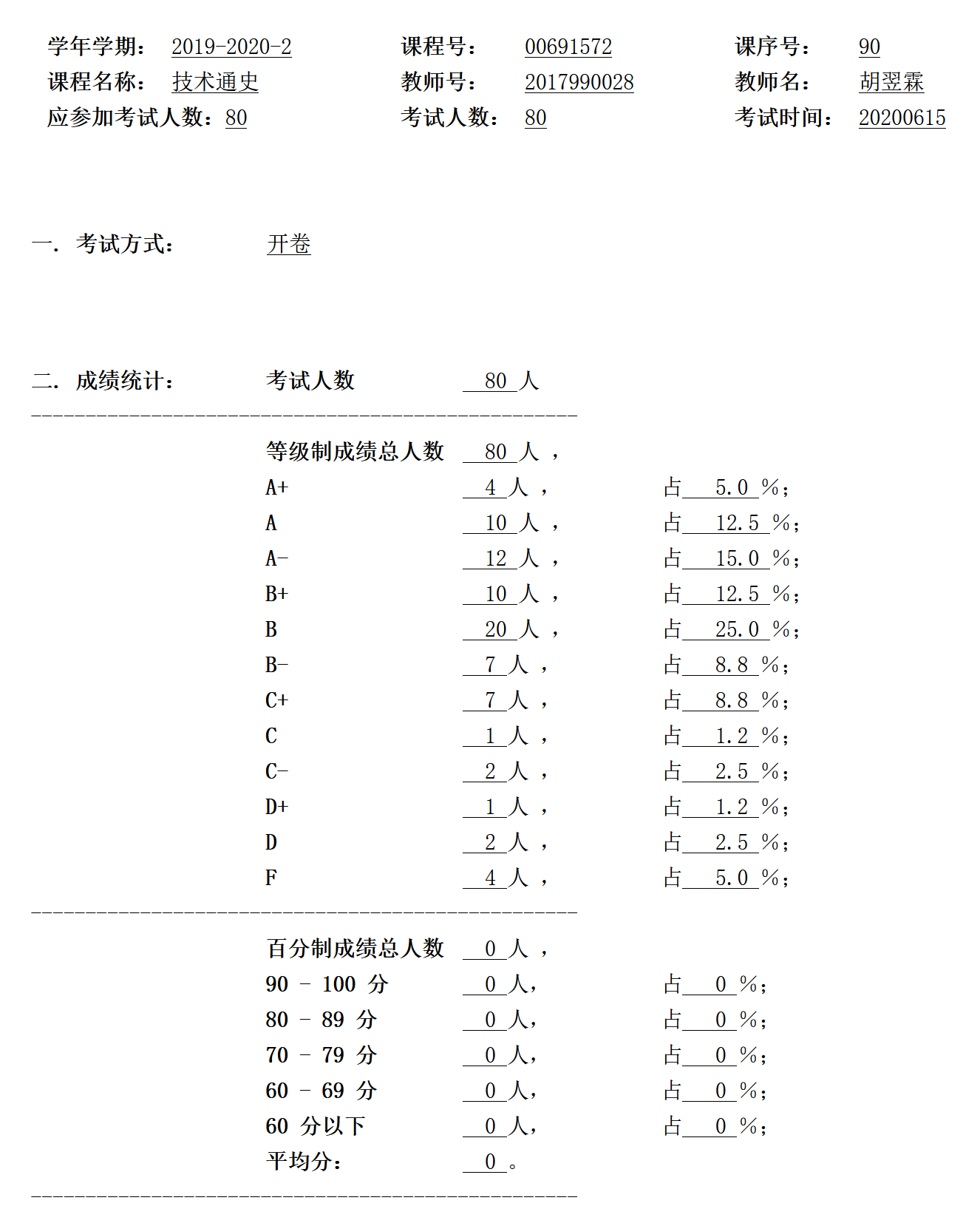

技术通史(2020春)课程总结

技术通史已经开完第三轮了,第一年和第二年的课程总结都很详细了,希望了解课程概况的同学可以参考前两期的总结。今年的总结就写得简单一些。 今年赶上疫情,春季学期完全通过网络在线教学,考虑到第一次搞在线模式,我也就没加入新课,而是炒炒回锅肉,把之前两年相对成熟的课程摘选出来重新上一编。 下学期教学计划调整,秋季学期我接着上技术通史,下学期的课程我会加入更多新内容,特别是相对现代的内容。 这次的考核模式也 …

哲学为什么要晦涩?——从浙江满分作文谈起

最近一篇浙江高考满分作文引发热议,但矛头经常就指向“晦涩”,作者起手引用了以晦涩出名的海德格尔,又加深了人们对哲学=晦涩的刻板印象。 在我看来那篇高考满分作文,关键不在于“晦涩”,而在于“装”、故作晦涩。一些哲学家之所以晦涩,是因为他们往往构建了一个宏伟的思想大厦,编织起一套自圆其说的概念系统,外行如果不熟悉基本套路,就很难理解其只言片语。 好比说一句数学公式,你如果不熟悉其中每一个符号的定义,你 …